间质性膀胱炎

病因

尽管有一些间质性膀胱炎的病因理论,但是其病因还不是很清楚。间质性膀胱炎是一组以盆腔和/或会阴疼痛、尿频、尿急为表现特征的临床症候群。其病因学有多种,但十分肯定的病因尚缺乏。白银市第一人民医院泌尿科柴克强

一、动物模型

目前,人们还不能找到自然发生的间质性膀胱炎的动物模型,研究人员还需建立有独立间质性膀胱炎症状的动物模型。其目的是寻找导致间质性膀胱炎的根本原因。Abelli等建立了一种研究清醒的、能够自由活动大鼠来自于膀胱疼痛的动物模型。它仅仅能够研究止痛药物的作用,并非间质性膀胱炎的动物模型。

现在,已经在实验室建立起来了2种动物模型。Bullock等通过给老鼠注射同种基因的膀胱抗原,使膀胱发生炎症反应。这个事实提示,Balb/cAN小鼠的膀胱中含有一种成分,它能够引起膀胱发生特异性的自身免疫反应。这种反应有一些间质性膀胱炎的特点,例如有单核细胞浸润、组织纤维化伴膀胱容量减少、组织水肿、膀胱壁的通透性增加、膀胱水扩张后出现膀胱壁出血和逼尿肌内有肥大细胞浸润等。Christensen等在荷兰猪的膀胱建立了炎症模型,其方法是将一种对实验动物有过免疫的蛋白灌注到实验动物的膀胱内。该蛋白可进入膀胱壁内,引起具有间质性膀胱炎特点的炎症。

Buffington等的研究更有意义。他们发现,约2/3的有下尿路症状猫的尿液是无菌的。它们有尿频、尿急和膀胱疼痛等症状。其中,有这些症状猫的膀胱壁能够见到点状出血。Press等发现人类正常膀胱黏膜表面的GP51(一种糖氨基甙类GPG)在发生间质性膀胱炎时减少。而在患有下尿路症状的猫膀胱黏膜的GP51也有所减低。现在认为,GP51可以作为间质性膀胱炎的临床标记物。它是一种分子量为51kDa的糖蛋白,由尿路上皮细胞产生和分泌进入尿液中。当发生间质性膀胱炎时,它们在尿液中的含量就明显降低,甚至还大大低于接受膀胱部分切除术后的病人尿液GP51的含量。目前,有人将它作为间质性膀胱炎的临床诊断标记物。

二、感 染

间质性膀胱炎的表现常常与感染相似。在病程的早期,一般都有感染的因素存在,并由它引起有关症状。病人往往多处就医,且服用多种抗生素。在诊断确定之前,患者已经看过多次,并且按泌尿系感染接受过多种抗生素治疗,毫无效果。感染也可能是间质性膀胱炎的原因之一。尿路感染的流行病学特点和女性多发反映了此病的特点。为确定是否有间质性膀胱炎的感染因素,研究人员已经采取一些研究方法。不仅是尿液,还有膀胱上皮都进行培养,以找出有关的微生物,其中包括细菌、病毒和真菌等。研究不是那么简单,有些物质在尿液中或上皮中可以生长,在人工培养就不能生长。因此,还要借助一些特殊的方法。目前,感染的证据还不是很强。1915年Hunner曾提出细菌经血行到达膀胱壁后发生感染事件。后来,还有人证实间质性膀胱炎与链球菌、链球菌感染后的关系。实验方法是在兔子的膀胱壁注射少量的链球菌。然后,观察到了兔子膀胱壁的慢性、进展性膀胱炎。Wilkins等在患有间质性膀胱炎病人的尿液和膀胱壁的活体组织中发现了细菌。此后,又有许多研究关于间质性膀胱炎与细菌的关系。

分子生物学技术的开展,使这个领域里的工作出现了一个飞跃,其具有高度敏感、快速和特异性强等优点。Hampson等用DNA探针在间质性膀胱炎的病人标本没有找到分枝杆菌的证据。Alanen等在15例未经治疗的间质性膀胱炎患者的标本中未能检测到细菌DNA。但是,Domingue等在他们的一组实验中发现,29%的间质性膀胱炎的膀胱活检标本有细菌RNA阳性。

三、肥大细胞浸润

尽管肥大细胞被认为主要发生在变态反应和某些急性炎症反应中,但在其他一些生物反应中也有一定的意义,如血管形成、伤口愈合、骨骼修复、消化性溃疡、动脉硬化、肿瘤反应等。

肥大细胞在间质性膀胱炎中的作用不但与致病学有关,也与病症学有关。尽管这些细胞在整个疾病过程中的作用还远不清楚,但是对于它们重要性的认识在不断加深。人们知道肥大细胞产生组织胺,后者可以引起间质性膀胱炎的所有特异性症状,其中包括疼痛、高血流和纤维化等。

Simmons(1961)是第一位提出肥大细胞引起间质性膀胱炎的人。肥大细胞在间质性膀胱炎的浸润表现变化较大,从非溃疡型的20%,到溃疡型的65%。肥大细胞参与变态反应,在变态反应中,IgE抗体在特异性抗原的刺激下产生,IgE与肥大细胞的受体结合,同时也与特异抗原结合,最后导致组织脱颗粒现象。引起肥大细胞激活的其他因素有乙烯胆碱、过敏素、P物质、细胞因子、阿片类、抗组织胺类、运动、激素、病毒和细菌毒素等。肥大细胞促进中性粒细胞、T细胞、B细胞、单核细胞和嗜酸性细胞的浸润等。T淋巴细胞释放的物质又能够激活肥大细胞,使炎症持续不断。

自从在间质性膀胱炎患者膀胱壁发现了肥大细胞并阐明了它们的作用以来,许多研究者在努力探索间质性膀胱炎的肥大细胞是否会增加?肥大细胞的部位与功能是否存在差异?研究的结果是尿路上皮肥大细胞的数量增加与全身炎症反应有关,而与间质性膀胱炎无关。有一点值得注意,那就是在逼尿肌的肥大细胞增加是间质性膀胱炎所特异的。Hanno等(1990)的研究提出相反的结果,在间质性膀胱炎与另一组其他泌尿系疾病组中,后一组病人逼尿肌的肥大细胞增加要高于前一组的16%,即间质性膀胱炎组为64%,另一组为80%。Aldenborg等报告在典型的间质性膀胱炎病人的逼尿肌中有较多的肥大细胞,但在他们膀胱的固有膜和上皮也有另外一群肥大细胞,其染色特点与逼尿肌中的肥大细胞不同。然而,对照组中的上皮内却未能发现同种肥大细胞。这些发现表明,间质性膀胱炎的肥大细胞有跨膜运动功能。在非溃疡型间质性膀胱炎的上皮没有这种肥大细胞。上皮的这些肥大细胞在生理反应和分泌产物上与深部肥大细胞都有所不同。前者对乙醇固定敏感,后者则相反。

电镜观察发现,间质性膀胱炎的肥大细胞易于出现脱颗粒、易于被激活。在间质性膀胱炎的病人有逼尿肌长期与组织胺接触的问题,这种接触可以造成逼尿肌的收缩力受到破坏。支配含有肥大细胞的器官的神经原释放许多物质,其中有许多物质可诱导肥大细胞分泌。肥大细胞产物在诊断间质性膀胱炎中是否有作用?肥大细胞在间质性膀胱炎的发病过程的作用如何?间质性膀胱炎病人的膀胱组织活检发现,其组织胺含量升高。有人发现这类病人尿液中的组织胺主要代谢产物升高。EI-Mansoury等(1994)发现,组织胺的代谢产物――甲基组织胺含量在膀胱水扩张后立即,或24小时后在尿液中升高。

对肥大细胞与间质性膀胱炎关系的认识,绝不意味着要削弱其他病因的理论。肥大细胞的存在与其他原因的作用相关。细胞的脱颗粒作用反映了多重原因致疼痛和尿频的总途径。Rickard和Lagunoff(1995)根据组织培养中的肥大细胞颗粒和上皮细胞的实验结果提出肥大细胞导致膀胱表面受损后出现上皮化作用的丢失。其表现为,上皮复制的抑制和上皮扩展的停滞,最后形成上皮缺如的现象。肥大细胞受雌激素的影响较大,因此,女性病人是男性的l0倍之多。

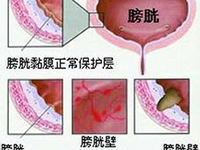

四、上皮通透性

直到20世纪70年代初期,多数学者才认识到阻止尿液成分自由流动进入膀胱间质的主要屏障是上皮细胞。尿路上皮细胞问的紧密连接,特化的伞状细胞,直接衬覆于膀胱的表面,有阻挡细菌、某些分子和离子的作用。

Parsons提出膀胱表面GAGs(G1yc(~saminoglycans)作为上皮通透性屏障的缺失可能是部分间质性膀胱炎的原因之一。GAGs包括许多成分,其中有透明酯酸等10余种成分。这些碳氢链结合在蛋白核心上产生许多大的分子,称为蛋白聚糖。GAGs在膀胱上皮表面形成一个连续层,起到调节通透性和抗黏附的屏障作用。当这个保护层受到破坏后,外源性GA(b可以起替代作用。Parsons等报告间质性膀胱炎病人的尿糖醛酸和GAGs分泌量减低。缺失的移行上皮可以吸收这些物质到其表面。

五、神经原性机制

新的病因学研究集中在感觉神经系统中,这些感觉神经系统产生一些炎症反应。多型痛觉受体激活初级输入神经原,产生轴突反射。这些反射引起C神经释放神经肽类物质,该物质启动炎症变化。神经肽类能直接作用在血管平滑肌和上皮,增加局部血流和通透性。从肥大细胞释放的组织胺也参与了神经原性机制。在溃疡型间质性膀胱炎,黏膜下和逼尿肌的神经数量有所增加的现象值得注意。神经数量与肥大细胞、神经数量与组织胺的含量关系也引起了研究人员的注意。

神经原性炎症可能是某些间质性膀胱炎的原因,也可能是某些原因的“导火索”。它与肥大细胞作用理论和上皮缺损理论并不矛盾。

六、反射性交感神经营养不良

Galloway等认为,间质性膀胱炎的病变是由于交感神经释放增加所致,这就类似肢体的反射性交感神经营养不良(RSD)。反射性交感神经的主要问题是感觉输入神经与交感输出神经原的突触活动异常。脊髓的神经细胞对感觉冲动过度敏感,导致交感神经输出和血管活动异常。过度的交感神经释放引起血管收缩和组织缺血。

七、尿液异常

间质性膀胱炎患者的尿液影响因素已经引起研究者的注意。确实,其尿液与膀胱壁的作用,产生间质性膀胱炎的反应。这些作用方式有毒性方式、变态反应方式和免疫反应方式。尿液中的成分可以作为自然成分,其对于敏感个体起病变启动因子的作用。也可以作为真正的毒素来作用于膀胱壁。Clemmensen等发现在11例患有间质性膀胱炎的病人中,8例病人的尿液对其本人的皮肤呈现阳性反应。它们的组织学变化属毒性反应,并非变态反应。也有人进行了患者尿液的有关试验,发现与正常人比较,患者尿液可致大量培养的细胞死亡。

肠代膀胱扩大术是治疗间质性膀胱炎的有效方法之一。但是,有人发现,术后病人的新膀胱也有明显的痛觉,也有代膀胱的肠段收缩。MacDermott等认为,这种现象属正常范畴,即尿液对肠壁的正常反应。

八、自身免疫性

间质性膀胱炎的自身免疫性很多年来已经得到许多人的共识。人们认为它是自身免疫性疾病的依据有3条:①它涉及致病性的抗体或T淋巴细胞;②在动物模型中,可以像自身免疫疾病那样重复获得;③有环境因素的作用等。这些相关的环境因素包括:①在同一个体或家族有其他类型的自身免疫性疾病;②淋巴细胞浸润靶器官;③与特定的MH(:单倍体相关;④可以通过免疫抑制来治疗。

Silk等在20例间质性膀胱炎患者中发现膀胱抗体阳性的占9例,而在对照组中这种抗体为阴性。Jokinen等发现33例间质性膀胱炎的患者中,其抗核抗体的滴度大于1:10的竟有28例。但是,这种滴度与患者的症状严重性并无相关性。Oravisto总结了大量的文献后,得出的结论是:它的慢性病程、无感染特征、病理特点、有抗核抗体和对类固醇药物有效等,都表明它是自身免疫性疾病。Mattila等的实验表明,在膀胱的血管壁有大量的免疫沉淀物。他们认为,这种现象是通过经典的补体系统产生的。

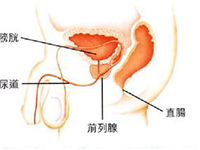

诊断

间质性膀胱炎的诊断要依据NIDDK会议通过的诊断和排除标准。必须除外感染、肿瘤、嗜酸性膀胱炎、膀胱软化斑、膀胱血吸虫病和子宫内膜逼尿肌异位症等疾病。诊断时我们必须详细了解病史、仔细的尿动力学检查、尿细菌培养、尿细胞学检查和麻醉下膀胱水扩张后的膀胱镜检查及膀胱组织活检。关于是否应进行尿动力学检查有许多争议,但多数人认为,这项检查既可以检查膀胱的顺应性、感觉和观察膀胱充盈时病人的症状.也能除外是否有逼尿肌不稳定的问题。

麻醉下的膀胱镜检查使得膀胱能够充分膨胀,检查者能够观察到膀胱黏膜的点状充血或Hunner溃疡。通常注水后,在膀胱压力达80crnH20,并持续l~2分钟。此时,尽管冲洗膀胱1次,在引出的终末性冲洗液也呈血性。重复检查可以观察到片状出血点遍布整个膀胱,这一现象在非麻醉下检查是难以见到的。

过去,有人提出膀胱灌注钾溶液,通过疼痛症状的反应程度来判断受检者是否有间质性膀胱炎。后来经过大样本的患病人群实验发现,在一组已经确诊为间质性膀胱炎的患者中,给予膀胱钾溶液灌注后,其膀胱疼痛的阳性率仅为66%,而剩余的46%为假阴性。结论是这种方法的敏感性和特异性分别是69.5%和50%。

如前所述,GP51在间质性膀胱炎患者的尿液中明显降低,与正常对照组和膀胱部切除组等比较,其尿液中的含量有很大的差异。在一项研究中,采用抗原抑制酶联免疫吸附检测的方法,对间质性膀胱炎和其他泌尿系疾病的病人尿液进行GP5l含量的比较,前者尿液的GP51明显低于后者(p

- 上一篇:女性尿频尿急下腹胀痛三症状要考虑为间质性膀胱炎

- 下一篇:女性尿频是否得了膀胱炎?

- 本文延伸阅读

相关文章

- 膀胱炎有什么症状?

- 膀胱炎的症状

- 膀胱炎的症状类型

- 膀胱炎都有哪些分类

- 膀胱炎早期症状有哪些?

- 膀胱炎的主要症状有哪些呢

- 膀胱炎的症状类型

- 临床上膀胱炎的几种类型

- 血尿是腺性膀胱炎的症状吗

- 膀胱炎的相关症状有哪些呢

- 膀胱炎有什么症状表现

- 膀胱炎的症状有什么

- 热点排行

免费提问