胆石症的外科治疗及展望

此篇文章是《腹部外科》杂志的专家笔谈。

主要是介绍了胆结石(包括,胆囊结石,胆总管结石,肝内胆管结石)的手术方式,注意事项等,内容专业性强了一些,有时间陆续在分开,以短篇幅科普的形式对手术适应症,选择等一一作介绍,这样可能更有利于朋友们的阅读和理解,再结合以往的一些典型病例重点做一些手术方式选择的介绍。郑州大学一附院肝胆胰与肝移植外科薛建锋

胆石症的外科治疗现状及展望

胆石症在我国发病率呈逐年下降的趋势。但由于基础人口巨大,总发病数量和患病数量较多,很多病人是多次手术后仍复发的复杂病情。研究表明,胆石成因是一个多因素、复杂的过程,至今也无有效的预防方法,因此胆石症是肝胆外科范畴内仍需研究和重视的难点问题,外科手术仍是其主要治疗手段。随着新技术和新理论的出现,胆石症的外科治疗技术有了新的发展。

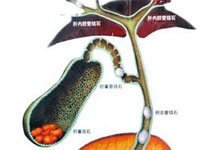

一、胆囊结石

近年来胆囊结石的发病率有增加的趋势,1992年第2次全国普查显示,手术病例的胆囊结石发病率由52.8%增加至79.9%,广西等地调查资料也支持这一趋势。但近年来胆石症病变部位的发病率尚缺乏大范围普查资料。随着腹腔镜技术的发展和普及,腹腔镜胆囊切除术(LC)成为治疗胆囊结石最适宜的常规手术,但其总体并发症发生率在0.66%~3.20%不等,一些胆管损伤等严重并发症可给病人带来死亡的严重后果。LC的广泛开展也导致了适应证的盲目扩大,所以在临床上严格把握适应证,操作中要确认“三管”关系,并且确定无解剖变异后再夹闭切除。近年来一些学者对于胆囊结石的治疗提出了保留胆囊取石这一手术方式,但争议较大,需较多临床研究给予证实其效果。

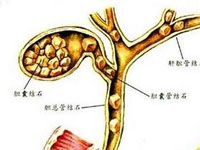

二、胆总管结石

胆总管结石的治疗手段有多种选择,哪种手术方式是其最佳选择尚未形成共识。目前,开腹胆囊切除+胆总管切开取石+T管引流术仍然是多数医院尤其是基层医院的主要术式。内窥镜下十二指肠乳头括约肌切开术(EST)是创伤较小、相对安全和有效的取石方法,总体病死率已降至0.3%以下,在较大的临床中心结石残留率小于5%,已成为治疗胆总管结石的首选。但EST破坏了括约肌的功能,肠液返流增加逆行感染的机会,易引起结石再发。一般认为EST的手术适应证包括:胆总管结石包括复发和残余结石;合并末端狭窄或括约肌功能紊乱;合并急性梗阻性化脓性胆管炎、胆源性急性胰腺炎不能耐受手术者。对于胆总管结石合并胆囊结石的病人,已有较多的临床研究支持EST和LC序贯联合治疗,治疗次序一般认为先行EST,在EST后间隔多长时间再行LC则尚无共识。有研究认为非急性炎症的病人间隔3d较为合适,此时胆囊三角水肿较轻,EST的并发症发生时机已过,再联合术中造影还能发现胆总管有无残余结石,可降低残石率。而对于合并炎症较严重者这一时间则应推迟3~4周,待炎症消退以后(中国微创外科杂志,2005,5:551-553)。腹腔镜下胆总管切开取石T管引流(LCBDE)是随着腹腔镜技术发展的一种微创方法,目前在多数医院已熟练开展。有研究显示,LCBDE组[(8±5) d]和EST组[(9±4) d]较开腹组[(13±6) d]可缩短住院时间,并且降低并发症发生率(J Laparo-endosc Adv Surg Tech A,2005,15:298-302)。LCBDE后胆总管切口是一期缝合还是T管引流各有其优缺点,一期缝合胆总管有形成胆漏和胆管狭

窄的可能,仍是值得警惕的严重并发症。这一术式的选择需要根据病人的具体病情和医生的熟练程度而决定。对于胆总管结石的部分病人,术中发现有胆囊管直径较粗者(0.5cm以上),利用胆道镜经胆囊管治疗胆总管结石,可直接缝扎或者夹闭胆囊管,具有不切开胆总管、并发症少等特点,即使胆囊管直径不能满足胆道镜的需要,可以通过球囊扩张后再取石,但临床上应用较少。在理论上较传统途径具有较多的优点,值得进一步的探讨。

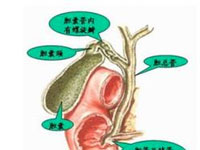

三、肝内胆管结石

肝内胆管结石是胆石症中最复杂的类型,细菌感染、胆道狭窄等因素与其互为因果,因此治疗也十分复杂。以往的观点认为,即使可以取尽结石,但并不能重建一个正常的胆道系统,复发是不可避免的,外科只能治疗其如胆道梗阻、感染、出血、肝实质的毁损等并发症。随着临床研究的进展,发现大多数的肝内胆管结石病人,局限于1~2个肝段,包括结・266・腹部外科2010年第23卷第5期 Fu Bu Wai Ke, Oct.2010, Vol.23, No.5石在内的肝段切除去除了病灶,其余胆道系统可以恢复其正常的生理状态。因此,黄志强提出“肝部分切除治疗肝内胆管结石”的治疗方式后(中华外科杂志,1958,6:1221),肝内胆管结石的治疗有了很大的进展。随后较多的临床实践证明肝切除术在预防肝内胆管狭窄和结石再发的总体效果令人满意,并在临床实践中得到发展和完善,目前已成为治疗肝内胆管结石的重要手术方式。肝内胆管结石多发于左外叶、右后叶下段,或者左半肝,其中左肝切除占95%,左外叶占85%。但是,对于左半肝肝内胆管结石的病人,临床实践中容易满足于单纯左外叶切除,通过胆管残端取出左内叶结石。由于左内叶胆管与左肝管的角度经常会导致相对狭窄,汇流不畅,容易结石复发。同样的情况也常见于单纯的右后叶下段切除术。因此,对于这类多个肝段结石的病人术前应充分了解病人的病情,确定合理的手术方案和切除范围。复杂、长期、多次复发的肝内胆管结石病人常伴有严重的肝硬化、门静脉高压症、肝储备功能差,术后肝功能代偿困难,肝门及胆囊周围侧支循环丰富,肝切除术中易发生难以控制的大出血。因此,术前准备应充分,估计肝功能仍无法代偿,为了追求胆石症的根治性而行肝段切除不可取,代以简单的术式联合术中、术后胆道镜取石是较为安全的选择。胆管狭窄是结石和病情反复发作以及再次手术的主要原因,外科治疗中胆管狭窄的处理影响治疗效果,因此在对肝内胆管结石的治疗中胆管狭窄应引起足够的重视,研究显示肝内胆管结石合并胆管狭窄在50%以上,且常为多处狭窄。对于接近于肝表面的胆管狭窄,病变较为局限者,规则性的精准肝段切除是能达到治愈效果的手术方式。对于肝外胆管多段多处狭窄、胆管壁厚、瘢痕形成及肝门部狭窄等情况者,高位胆肠吻合是合适的手术方式。对于1、2级胆管狭窄者,应沿着左、右肝管走行充分暴露胆管狭窄部并切开,必要时切除肝方叶以暴露部分肝内胆管,再行肝胆管盆式胆肠内引流术或自体组织修复。对于不能耐受较大手术者,应充分利用纤维胆道镜行膜状狭窄切开及管状狭窄扩张支撑治疗。而对于可疑残石病人行高位胆肠吻合术时可考虑留置皮下肠管盲袢以备术后取石。由于胆石的反复刺激,胆石症合并恶性肿瘤的病人近年来也并不鲜见,因此要求术前通过影像学检查在诊断胆管结石的同时明确有无狭窄以及狭窄部位程度,有无合并脓肿甚至占位性病变。肝门部胆管狭窄的处理方法主要有胆肠吻合和保留Oddi括约肌功能的自体组织修复两大类手术方式。在临床实践中对于多次手术,胆总管扩张直径大于2.5cm,合并胆管狭窄的病人多行胆肠吻合术。但严重影响病人生活质量的胆肠吻合术后返流性胆管炎有较高的发生率。因此在临床实践中应重视对Oddi括约肌功能的保护。Oddi括约肌通过周期性活动调节胆汁、胰液排出,维持胆胰系统的压力梯度,防止肠液返流,保持胆道无菌的生理环境。目前内镜Oddi括约肌测压作为判断其功能的标准,但其具有一定的并发症,操作复杂,尚未成为常规临床检查方法。有学者通过术中胆道镜测压,并通过直接的直视观察作为诊断Oddi括约肌功能的方法,对其诊断为功能障碍者行胆肠吻合。而对于括约肌功能正常,则保留Oddi括约肌功能的自体组织修复术具有理论依据(中国现代普通外科进展,2008,11:435-436)。胆囊、圆韧带或者胃瓣等均可作为修复肝门部胆管狭窄的自体组织来源,有临床报道认为其具有较好疗效。肝切除和胆肠吻合联合术中术后胆道镜的应用,基本可处理绝大多数胆石症。有些特别晚期全肝布满胆管结石的病人无法实行肝切除手术,并且肝功能严重受损者,不能耐受手术,即使手术也无法达到满意的治疗效果。肝移植则成为挽救其生命、改善生活质量的合理选择。

四、对胆石症的展望

20年来,随着社会的发展,人们的生活水平、饮食结构都发生了巨大的变化,胆石症的发病率、易患人群、病情的发展与转归也有了较大的改变,建立各地共享的胆石症数据库或者全国性的普查显得十分必要。胆石症的治疗同样要求早诊断、早治疗,并且重在预防,因此胆石成因的研究依然要加强并且应该细化,才能做到有的放矢,预防才有针对性。术前对病情的全面掌握对治疗效果和预后有着决定性的作用,合理地联合应用影像学检查结合每个病人的实际情况,采取个性化的规范治疗才能避免较高的残石率和多次反复手术给病人带来的灾难性后果。近来,微创治疗已经成为外科领域的追求和共识,对于胆石症的治疗应用尤其广泛,腹腔镜、十二指肠镜、胆道镜在胆石症的治疗中已经取得良好的效果;达芬奇机器人等先进仪器的应用和治疗方式、观念的更新,对胆石症的治疗也必将带来全新的局面。

(收稿日期:2010-06-30)

・267・腹部外科2010年第23卷第5期 Fu Bu Wai Ke, Oct.2010, Vol.23, No.5

- 本文延伸阅读

- 2016-04-01

- 2016-04-01

- 2016-04-01

- 2016-04-05

- 2016-04-01

相关文章

- 如何治疗胆结石

- 胆结石的治疗方法有哪些呢?

- 怎样治疗胆结石效果好?

- 胆结石有什么治疗方法?

- 胆结石的治疗方法

- 如何治疗胆结石

- 胆结石能治好吗?

- 各个时期胆结石的治疗方法

- 患了胆结石如何治疗呢?

- 治疗胆结石的偏方

- 胆结石的最佳治疗方法有哪些?

- 胆结石应该怎样治疗?

- 热门阅读

- 热点排行

- 胆结石的危害是什么?

- 胆结石会导致哪些危害?

- 胆结石如果不治疗会有什么危害

- 哪些饮食习惯会导致胆结石

- 关于胆结石的发病原因

- 节食减肥期间会引起胆结石吗?

- 引发胆结石的原因有哪些呢

- 胆结石患者的主要症状表现是什么

免费提问