川畸病

川畸病(Kawasakidisease,KD)由日本人于1967年首次报道,又称为皮肤粘膜淋巴结综合征,常就诊于儿科。此病早期临床表现常不典型, 表现亦多种多样,主要表现为口腔黏膜剥脱、糜烂、咽喉疼痛、颈淋巴结肿痛和发热等,容易误诊和延误治疗。

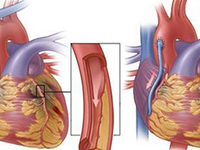

病因 川畸病又称皮肤粘膜淋巴结综合征,以全身中小血管弥漫性炎症为主要病理改变的一种急性发热、出疹性疾病。其病因和发病机理不明,可能与感染和免疫异常反应有关。最近研究认为:KD可能与葡萄球菌或链球菌感染有关,其细菌毒素或超敏抗原刺激形成免疫细胞,导致大量炎症因子产生等,引起一系列急性临床症状和部分病例后期可遗留心脏冠脉病变。河北医科大学第四医院耳鼻咽喉--头颈外科葛俊恒

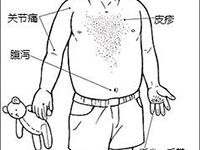

临床表现 KD临床表现多种多样,早期与许多疾病有相似之处。常因口腔黏膜剥脱、糜烂、咽喉疼痛、颈部淋巴结肿大和发热等首诊于口腔科。我科曾收治一患儿,董××,男, 2岁半。1周前因感冒引起扁桃体炎开始发高热40℃,持续6天,双下颌淋巴结肿大,范围约4×3.5cm,皮肤红亮,较硬,触及无波动。继之右面颊部出现明显红肿及散在小红斑,口腔内粘膜充血,左颊粘膜有1×1.5cm剥脱区,触痛明显,剥脱区周围有散在溃疡,直径约3mm左右,边缘参差不齐有如锯刃,溃疡底部有黄色脓性物覆盖,拭之出血,舌背呈草莓状,遍布散在小溃疡,口角呈放射状皲裂,口唇周围皮肤及唇粘膜呈散在剥脱与糜烂状,触之疼痛异常。患儿经我科收治并于门诊注射大量抗生素无效后急转儿科确诊为川畸病。

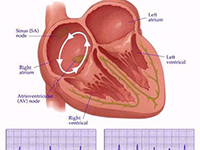

KD的确诊全靠临床表现。误诊的主要原因是对KD认识不足,特别是早期症状不典型时。对于临床医师而言,应该掌握KD的临床特点,对首诊为口腔黏膜剥脱、糜烂、咽痛、发热和颈淋巴结肿大者,特别是伴有眼结膜炎症和躯干皮疹,抗生素治疗无效的小儿病人,应仔细全身体格检查及各种辅助检查如心电图、ESR、心脏彩色B超等,了解是否有KD的其他表现,应怀疑和警惕KD的可能,及时请儿科医师会诊,争取早期诊断和早期治疗,防止遗留心脏冠脉病变。虽然KD多数属于自限性疾病,但患儿起病急,发热,出疹,全身器官均可受累而出现相应症状,特别是少数可遗留冠状动脉扩张和冠状动脉瘤等,严重影响病儿健康。此外,KD具有复发的可能,特别是小于3岁的小儿更应注意随访观察。总之,临床医师应该提高对KD的认识,对于儿童特别是小于5岁的小儿出现的口腔黏膜剥脱、糜烂、急性咽喉疼痛、颈淋巴结肿痛和发热等,首诊时不能简单诊断为口腔溃疡、急性扁桃体炎和急性颈淋巴结炎等常见病,尤其是抗生素治疗效果不佳时,要想到有KD的可能,应注意有无眼结膜炎症,仔细进行全身体格检查、实验室检查和特殊检查,以便早期诊断和早期治疗,防止并发症。

诊断 按日本厚生省制定的KD诊断标准,诊断要点为:持续发热超过5d,加以下4条:①多形性红斑; ②双侧眼结合膜充血 ;③1个以上的下列粘膜病变:口腔和咽部粘膜弥漫性充血、红斑或唇裂纹、草梅舌;④急性非化脓性颈淋巴结炎(其中有1个淋巴结>1.5cm);⑤1个以上的下列肢端病变:掌或趾部红斑、或手足硬性水肿、指趾膜状脱皮。

治疗 应用阿斯匹林和大剂量丙种球蛋白冲击治疗,阿斯匹林50~60mg/kg/d,分3次口服,体温正常3d后用量10mg/kg-/d,每日1次维持3个月。丙种球蛋白单剂量2g/kg,静脉注射。伴有口腔黏膜剥脱、糜烂者应加用口腔科局部治疗措施:①多贝氏液口腔清洗;②0.1‰利凡诺液口唇部湿敷;③氢化可的松眼膏涂擦口角皲裂处。

- 上一篇:川崎病的检查方法

- 下一篇:当孩子得了川崎病后需要做哪些检查呢

相关文章

- 关于川崎病的检查和诊断

- 川崎病的检查和治疗

- 川崎病多久复查一次呢

- 川崎病有哪些具体的检查项目呢

- 川崎病的检查办法

- 川崎病怎么检查

- 川崎病的检查办法有哪些

- 川崎病的临床表类型哪些

- 当孩子得了川崎病后需要做哪些检查呢

- 川崎病的检查方法主要有哪些呢

- 川崎病的检查和治疗办法有哪些

- 了解川崎病的辅助检查有哪些呢

- 热门阅读

- 热点排行

- 患上川崎病有哪些症状

- 川崎病的常识主要是什么呢

- 川崎病的主要症状会有哪些呢

- 川崎病的临床表类型哪些

- 川崎病的相关护理措施到底有哪些

- 川崎病该怎么治疗

- 川崎病的相关护理措施主要有哪些

- 川崎病的病因是什么啊

免费提问