手术能否治愈小儿胆结石

小儿胆石症较为少见,初诊多易误诊。近年来随着影像学诊断技术的发展,发病数日益上升,逐渐引起重视。我院1985年6月~2004年10月收治小儿胆石症25例(未包括胆总管囊肿内的结石),22例手术治愈。现将临床诊断及治疗情况进行回顾分析,报告如下。

1 临床资料

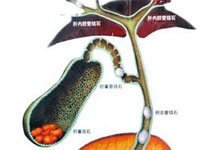

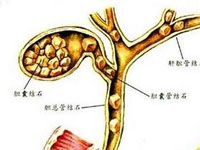

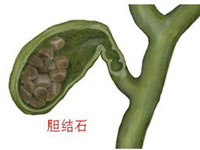

1.1 一般资料 本组共25例,男19例,女6例,男女之比为3.17∶1;年龄5个月~17岁(平均9.5岁),其中5个月~7岁8例(32.0%),8岁以上17例(68.0%)。胆囊结石13例(结石多达23枚,少为1枚,以胆固醇结石为主),胆总管结石9例,肝内胆管结石3例。其中胆囊积液、积脓5例;急性化脓性胆管炎3例。

1.2 临床表现 全组临床症状有腹痛21例(84.0%),位于右上腹10例,上腹部10例,左下腹1例。腹痛大多反复发作,5例呈绞痛样,好发于夜晚或进食油腻食物之后。黄疸13例(52.0%),发热8例(32.0%),恶心呕吐9例(36.0%)。体检发现右上腹及上腹部压痛18例,其中6例出现右侧腹肌紧张及反跳痛,3例右上腹可触及包块。X线腹部平片检查11例,1例发现胆囊区有结石,B超检查23例,发现胆囊结石13例,胆总管结石7例,肝内胆管结石3例。CT检查4例。

1.3 治疗与结果 本组除3例(胆囊结石1例及肝内胆管结石2例)保守治疗,症状缓解拒绝手术外,其余均行手术治疗。术中发现胆囊内有隔膜状狭窄2例,胆囊及胆总管内蛔虫残骸5例。采用术式:胆囊切除10例,胆囊切开取石术2例,胆囊切除、胆总管切开取石术7例,单纯胆总管切开取石2例,肝管切开取石1例。手术后恢复均较顺利,无并发症发生,痊愈出院。17例经1~10年随访,生长发育良好。16例均无腹痛、发热及黄疸等症状出现。B超检查未见有复发性结石或残余结石者。

2 讨论

小儿胆石症发病率低,一般资料为0.10%~0.22%,国内有学者报道为0.30%~1.16%。不同年龄发病数字差异较大,婴儿罕见,但随年龄增长发病率增加。通常4~5岁以后发病,8~10岁后更为多见。Brill搜集1941~1982年间的文献,年龄<2个月的婴儿胆结石仅为12例。Schirmer等报道5年收治12例胆石症,年龄均在1岁以内,其中9例是在出生后6个月内发现。最早1例系在子宫内妊娠7个月的胎儿,经超声检查发现,出生后再次超声检查证实为胆囊结石。本组25例中1~7岁的7例,8岁以上17例(68.0%),仅1例为5个月的婴儿胆囊结石,与文献报道相符。

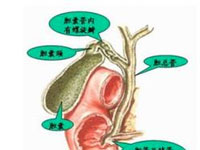

一般认为对有症状的小儿胆结石,一经明确诊断,应行手术治疗。胆囊结石的手术方法有两种,即胆囊切除术及胆囊切开取石术。小儿患者选择哪一种方法为好,一直存在争议。Robertson对14例手术治疗的胆石症患儿随访4个月~12年(平均4.1年),结果9例胆囊切开取石术均无症状;5例胆囊切除术后有2例常出现腹痛,因此认为小儿时期做胆囊切除应慎重。Caluwe等对胆囊切除和胆囊切开取石组进行2年及5年随访,切除组术后无症状,胆道内无结石残留或复发;而切开取石组术后一年之内即有30%的患儿右上腹反复疼痛,B超检查结石复发,其中1例经再次切除胆囊治愈。本组无论胆囊切除(10/12)或是胆囊切开取石(2/12),术后随访均无症状,亦未见有结石残留或复发者。笔者同意Caluwe的观点,认为胆囊切除是治疗胆囊结石伴有急、慢性胆囊炎的较好方法。但对胆囊功能良好,炎症不明显或较轻微者可予以保留。小儿胆总管结石应行胆总管切开取石,术前尽可能确定结石部位、数量。手术原则应取净结石,解除梗阻,去除病灶,通畅引流。如伴有胆囊急、慢性炎症者,亦应切除之。由于小儿胆总管较细,周围有炎症时,内径更为狭小,且胆总管切开探查、T形管引流后有可能出现狭窄,结石形成。因此胆总管切开检查的指征应严格掌握,力求准确无误,不能仅凭黄疸和(或)胆总管轻度扩张而贸然切开。笔者根据术前B超及CT扫描检查,确定胆总管及肝内胆总管有无结石存在,并于术中触摸胆总管,如有怀疑者经胆囊管胆道造影,从而为胆总管切开探查提供可靠证据。

近年应用小儿腹腔镜切除胆囊及胆总管探查的报道增多。对疑有胆总管结石者,经胆囊管插管胆道造影可以明确诊断,并行微创胆道手术,具有创伤小、痛苦少、恢复快、并发症少的优点,提高治愈率,值得推广应用。

- 上一篇:手术可以治愈胆结石吗?

- 下一篇:中西医结合能否治愈胆结石

- 本文延伸阅读

- 2016-04-05

- 2016-04-01

- 2016-04-05

- 2016-04-01

- 2016-04-01

相关文章

- 中西医结合能否治愈胆结石

- 手术能否治愈小儿胆结石

- 手术可以治愈胆结石吗?

- 中医能否治愈胆结石

- 体外碎石能治愈胆囊结石吗?

- 中药能否治愈胆结石

- 老年胆结石早手术可以提高治愈率

- 结石清胶囊能治愈胆结石吗?

- 联合用药可以治愈胆结石吗

- 保守治疗能否治愈胆结石

- 威灵仙能否治愈胆结石

- 重用皂角刺能治愈胆结石吗?

- 热门阅读

- 热点排行

- 胆结石的危害是什么?

- 胆结石会导致哪些危害?

- 胆结石如果不治疗会有什么危害

- 哪些饮食习惯会导致胆结石

- 关于胆结石的发病原因

- 节食减肥期间会引起胆结石吗?

- 引发胆结石的原因有哪些呢

- 胆结石患者的主要症状表现是什么

免费提问