“十二五”医药卫生科技投入的300亿做了这些事儿

如果有300亿,你打算怎么花?反正如果小编有300亿,要么觉得自己在做梦,等待天亮梦醒,要么整个人蒙圈,不知道怎么花……当然,你和我有300亿都只是个假设,不过,今天小编要说的300亿已经做了很多有意义且有成果的事儿。

在9月份的国家卫计委例行发布会上,国家卫生计生委科教司司长秦怀金介绍,“十二五”以来,我国医药卫生科技创新领域持续加大投入,组织实施了科技重大专项、国家自然科学基金、公益性行业科研专项等一批重点科技计划项目,财政投入总计近300亿元。

2015年是“十二五”收官之年,各项工作是该做个总结,写个盘点了。那么,也到时候说说这个300亿都投到哪里去,又得到什么成绩和结果了。

根据各种公开的资料,小编尝试做一个盘点。关键数据皆来自国家卫计委等部门。所以,我们权威着呢!

首先上桌的就是5道“特色菜”。

之所以称其“特色菜”,是因为这些成果都是医药卫生科研工作者围绕严重威胁人民群众的各类重大疾病探索出来的。

成果之一:新发传染病综合防控技术体系的建立与应用

艾滋病、SARS、H5N1、甲型H1N1流感大流行、MERS……每当这些疾病出现在各大头条,所有人的心都为之一紧。这类新发传染病不仅严重危害人类健康,而且引起社会恐慌、影响经济发展、威胁国家安全。小编依然记得SARS肆虐时,学校停课的情境。

由军事医学科学院完成的“发传染病综合防控技术体系的建立与应用”项目针对传染源、传播途径、易感人群和媒介生物等基本环节,通过20余年的科研攻关,构建起新发传染病综合防控技术体系。

针对新发传染病的现实危害,在新病原体的确认和新自然疫源地的发现方面取得创新性成果;应对新发传染病疫情,开发出具有自主知识产权的药物防治和应急处置技术、装备;着眼新发传染病未来威胁,构建了传染病侦察预警技术平台。研究成果在新发传染病防治实践、突发疫情应急和重大活动保障中得到应用,为提高人民健康水平,维护国家安全,保障社会稳定和经济持续发展发挥了作用。国家发改委、疾控系统、出入境检疫系统、重大活动安保机构以及各省(市)、自治区相关单位累计应用该项目技术装备55万余套(件),在抗击SARS、阻击禽流感、应对甲型H1N1流感、控制新发蜱媒传染病,以及地震后卫生防疫、奥运会、世博会、亚运会等重大活动保障、国际维和及人道主义救援中均取得了显著的社会效益。完成2660万人份防治流感、禽流感药物生产、储备任务,为国家节省开支58亿元。

这项成果获得2011年国家科技进步奖一等奖 。

成果之二:前列腺癌诊疗体系的创新及其关键技术的应用

前列腺癌(PCa)是欧美男性发病率最高的恶性肿瘤。我国PCa发病率近年来急剧上升,年增幅居男性恶性肿瘤首位,现已成为最常见的男性泌尿系统恶性肿瘤。

针对早期诊断困难、手术难度大不易推广、晚期进展机制不明及治疗效果差等关键问题,由第二军医大学开展的“前列腺癌诊疗体系的创新及其关键技术的应用”项目历时20年,在33项国家和省部级课题支持下,取得一系列成果。构建了Pca血清瘤标―分子病理―影像定位的多层次早期诊断体系,使前列腺癌早期诊断率由5%提高到63%。创建了开放和微创前列腺癌改良根治术。术式的创新、难度的降低极大促进了前列腺癌根治术的推广。创立前列腺癌围手术期危险分层评估体系,用以筛选前列腺癌手术最适人群,指导术后治疗,为我国PCa临床决策引入新模式。制定了晚期PCa个体化治疗新策略。发现了去势抵抗性前列腺(CRPC)形成新机制,为新药开发奠定了基础。

这项成果获得2012年国家科技进步奖一等奖 。

成果之三:食管癌规范化治疗关键技术的研究及应用推广

食管癌是我国发病率第五位、死亡率第四位的恶性肿瘤,既往疗效欠佳的主要原因是高危人群界定不明确、缺乏有效的筛查及早诊早治方法、中晚期治疗不规范和分子水平临床病理特点不清楚。

而这个由中国医学科学院肿瘤医院开展的项目在突破食管癌治疗的关键技术方面取得了重要成就。发现了高危人群遗传易感基因和危险因素,纠正了原有补充维生D预防食管癌的认识,改变了预防策略;创建了食管癌早诊早治技术体系,并被国际公认和国际同行推崇;创建了食管癌中晚期综合治疗新策略,国际同行评价该研究改变了当今治疗理念,大大提高了食管癌的手术切除率和5年生存率;发现63个与食管癌临床病理特点相关的分子标志,在食管癌的靶向治疗、诊断和预后判断中具有重要意义;创建了规范化诊治推广体系,研究成果广泛应用于临床,正式出版了中国第一部《食管癌规范化诊治指南》和《中国食管癌早诊早治技术方案》,提高了食管癌规范化治疗符合率,整体5年生存率提高,缩短了平均住院日。

该项成果获得2013年国家科技进步一等奖 。

成果之四:重症肝病诊治的理论创新与技术突破

重症肝病严重危害人民的健康和生命。由浙江大学完成的“重症肝病诊治的理论创新与技术突破”项目旨在攻克重症肝病病死率高达80%的国际医学难题,创建了有效、具有自主知识产权的李氏人工肝系统,显著降低病死率,急性、亚急性肝衰竭治愈好转率11.9%显著提升至78.9%;构建国内首个人源性永生化HepLL肝细胞系,开辟了干细胞治疗肝衰竭新途径;首创李氏人工肝联合肝移植治疗重症肝病的新方法,重症肝病肝移植受者5年神存率提高到80%以上;创建重症肝病肝移植评估与预警体系,发现一系列新的分子标志物,实现肝癌肝移植杭州标准的新突破,将肝移植人群比例扩大37.5%;肝移植技术推广至18个省市并率先跨出国门,在海内外产生重大学术影响;创新肝病微生态理论,率先全面揭示肝病肠道微生态宏基因组变化规律,创建纳米抗菌肽治疗内源性感染和微生态干预防治重症肝病的新策略,引领肝病微生态学发展。项目成果为成功挽救数以万计重症肝病患者的生命,产生巨大社会效益,保障家庭幸福,促进社会和谐做出了重要贡献。

这项成果荣获2013年国家科技进步一等奖。

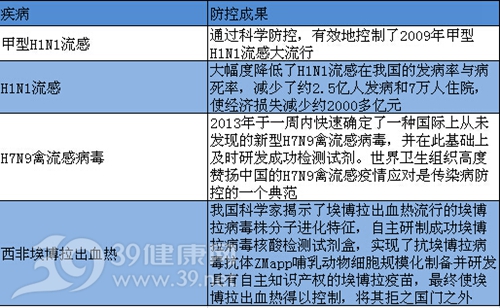

成果之五:我国首次对2009年甲型H1N1流感大流行有效防控及集成创新性研究

以清华大学公共管理学院院长薛澜教授为首的第三方进行系统评估。结果表明,该研究成果大幅度降低了我国发病率与病死率,减少了2.5 亿人发病和7 万人住院,病死率比国际降低5倍;社会收益约2000多亿元;成本收益比:1元VS7.5~10.84元。我国始终没有像其它国家那样宣布卫生紧急状态,维护了社会稳定和经济平稳增长,保障了国庆60周年等大型活动的顺利进行。获得国家科技进步一等奖2项,新药证书11个。2010年中国成为发展中国家第一个世界卫生组织流感参比和研究合作中心。通过本项目研究建立的突发传染病综合技术网络体系在2013年我国H7N9禽流感疫情以及西非埃博拉病毒流行中发挥了重要作用。

这项成果获得2014年度国家科技进步奖一等奖。

再接着要上3道“硬菜”。

也许成果的内容太过专业难懂,但是三项成果分获国家最高科学技术奖就是它们“硬”的最好证明。

成果一:开辟肝癌基础与临床研究的新领域

这项研究让吴孟超院士成为2005年国家最高科学技术奖获得者 。

针对肝癌发现时晚期多、巨大且不能切除者居多的特点,提出“二期手术”的概念,即对巨大肝癌先经综合治疗,待肿瘤缩小后再行手术切除,为晚期肝癌的治疗开辟了一条新的治疗途径;针对肝癌术后复发多、但又缺乏有效治疗的特点,率先提出“肝癌复发再手术”的观点,显著延长了肝癌患者的生存时间;针对我国肝癌合并肝硬化多,术后极易导致肝功能衰竭的特点,提出肝癌的局部根治性治疗策略,使肝癌外科的疗效和安全性得到有机统一。上述研究使肝癌术后5年生存率由60――70年代的16.0%,上升到80年代的30.6%和90年代以来的48.6%,不断丰富和发展了我国的肝脏外科事业。为了提高我国肝脏外科的科学研究水平,使肝脏外科事业持续、深入的发展。创立了独具特色的肝脏外科关键理论和技术,建立了我国肝脏外科的学科体系,并使之逐步发展、壮大。

成果二:建立神经外科手术新方法

这项成果解决了神经外科领域众多世界性难题,极大地提高了脑干肿瘤、脊髓内肿瘤、丘脑肿瘤、颅底中线肿瘤等疑难脑病疗效,让患者术后基本享有正常人的生活质量,把我国神经外科整体水平带入世界先进行列。提出了“脑干和脊髓具有可塑性”的观点,总结出一套不同脑干肿瘤采取不同手术入路的理论和方法,迄今已施行手术1100余例,手术死亡率低于1.0%,手术质量和数量居世界领先;得出“脊髓对于慢性的肿瘤压迫也同样具有可塑性”的结论,迄今已施行髓内肿瘤手术2500余例,无一例死亡和手术致残,手术水平居世界领先;提出的“脊髓缺血预适应”的观点,对防止脊髓内肿瘤术后瘫痪起到了关键性作用,病人的生存质量得到很大提高;率先提出了“大型血管母细胞瘤术后可产生正常灌注压突破”的观点,利用术前供瘤血管栓塞、术中亚低温等措施,有效地预防了“正常灌注突破现象”的发生,使手术死亡率降至4.3%,并极大降低了手术致残率,而该项手术死亡率国际综合组报道高达24%。

因为该成果,王忠诚院士获得2008年国家最高科学技术奖 。

成果三:诱导分化疗法治疗急性早幼粒细胞白血病

急性早幼粒细胞白血病(APL)是临床表现最为凶险的一种白血病类型,其缓解率低、死亡率高。传统化疗在杀死白血病细胞的同时,对正常细胞也具有杀伤作用,会加剧出血,导致早期死亡。

王振义院士提出了治疗急性早幼粒细胞白血病的诱导分化疗法,证明用全反式维甲酸可以将恶性早幼粒白血病细胞诱导分化为良性细胞,引起了国内外医学界的高度关注,并得到了国际同行的广泛证实。2009年美国“临床指南”将全反式维甲酸治疗急性早幼粒细胞白血病定为规范性治疗方案。在有效缓解治疗急性早幼粒细胞白血病的基础上,不断优化治疗方案,发现联合应用维甲酸和氧化砷治疗急性早幼粒细胞白血病,可使五年生存率上升至95%,从而使急性早幼粒细胞白血病成为第一个可治愈的成人白血病。成功实现了将恶性细胞改造为良性细胞的白血病临床治疗新策略。

王振义院士因此获得2011年国家最高科学技术奖。

接下来小编为你介绍的成果虽然未必如前面的“特色菜”及“硬菜”分量重,但当更多患者因此受益,它们的作用就好像这秋雨天的一碗热汤,驱走寒意。

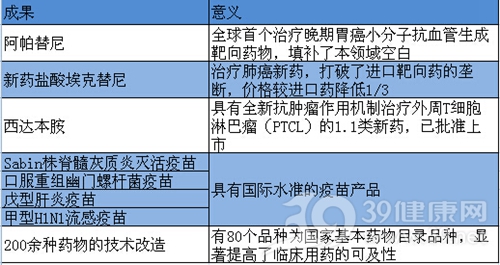

成果一:新药研发成果显著。

针对重大疾病加强创新药物研发,已累计85个品种获得新药证书,119个获临床批件,超额完成考核指标。特别是在肿瘤治疗药物、疫苗等领域,已初步形成相对完整的研发体系。

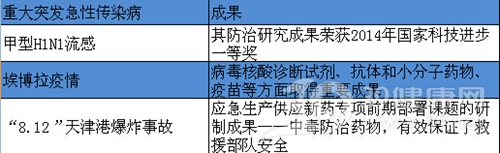

成果二:重大突发急性传染病防控能力大幅增强。

建立覆盖全国的病原检测和鉴定技术体系,具备72小时内对300中病原体的鉴别能力,未知病原体确证能力达到国际先进水平。

成果三:创新体系建设持续增强,推动医药产业转型发展。

重点支持一批技术平台建设,我国药物创新能力和应对突发疫情防控能力显著提升。其中,国家流感中心成为发展中国家唯一的世界卫生组织流感参比实验室;国家化合物样品库库存总量达185.8万个,规模居亚洲之首。同时,专项实施有效促进各类创新要素向企业集中,带动产业的转型发展,医药工业产值近5年平均增速居各工业门类之首。

成果四:全国疾控系统的疾病防控能力明显提升,能够成功应对新发再发传染病和突发公共卫生事件。

建立了全球最大、覆盖全国的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统、全国“应对新发突发传染病防控技术网络体系”、国家传染病病原谱监测技术平台以及国家传染病自动预警系统。提高了应急监测、预测预警及未知病原体防控、诊断和治疗能力。

成果五:艾滋病、肝病、结核病、寄生虫病方面防治工作。

通过开展艾滋病高危人群的综合干预技术,使艾滋病高危人群新发感染率和患病率降低,我国艾滋病疫苗研究进展顺利,已进入2期临床试验阶段。通过科学研究,改进乙肝疫苗剂量,使5岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至1%以下,提前3年达到世界卫生组织西太地区乙肝防控目标;成功研发了60微克乙肝疫苗,将疫苗接种应答率由此前的78.6%提高到92.8%。成功研发结核分枝杆菌快速检测试剂,明显提高了结核病检出率;在部分区域建立研究示范区,积极探索科技综合防治新模式。使传染性结核病的患病率和死亡率明显降低,提前达到联合国千年发展目标的阶段性指标。建立了新型的寄生虫诊断和评价体系及抗寄生虫药物靶点预测平台,构建了基于网络直报的血吸虫病、疟疾、包虫病等的实时预警系统,使我国寄生虫病综合防控能力得以提升。

成果六:有自主知识产权的支架研发。

提起心脏支架,多数人的印象是欧美原创、中国仿制。如今,这种局面正在改变。而今由中国自主研发并拥有完整全球知识产权的新一代冠脉药物洗脱支架“BuMA Supreme生物降解药物涂层冠脉支架系统”是由赛诺医疗科学技术有限公司研发成果。其前身BuMA支架已于2010年12月获得国家食品药品监督管理局Ⅲ类医疗器械产品的注册证。BuMA Supreme支架是在此基础上的升级版。而且葛均波院士率领的团队还成功完成了我国首例由国人自主研发的完全可降解聚乳酸支架(心祥,XinsorbTM)的植入,这标志着我国的支架研发水平已经站在了国际前沿,同时也代表着我国心血管界在冠心病介入治疗的“第四次革命”来到。新一代完全可降解支架进入临床将造福更多的冠心病患者。

成果七:推广指南,开展高血压社区规范化管理。

国家心血管病中心于2005年启动了“全国高血压社区规范化管理”项目,通过推广普及高血压防治指南,推动社区开展高血压规范化管理。截至2011年12月,签署协议的单位已达40家单位、2500余家社区卫生服务机构,涉及22个省份,协议预计管理人数57余万。加上各省扩大管理的患者,总共有300万。规范化管理1年后,高血压患者的收缩压和舒张压分别下降了14.8 mm Hg和8.3 mm Hg,高血压控制率从基线时的18.7%上升至76.6%。2009年起,国家把基于指南进行高血压管理纳入了公共卫生均等化服务的内容,在全国推进高血压社区管理。截至目前,估计管理患者超过8500万。通过管理使患者的控制率得到改善,有力地推动了基层高血压的防治。

成果八:中国脑卒中一级预防研究(CSPPT)

北京大学第一医院霍勇教授作为首席科学家,带领团队开展的中国脑卒中一级预防研究(CSPPT),是迄今我国研究者独立完成,最大样本量的一级预防研究,而且是一项完全遵照国际标准的大型、随机、双盲对照临床研究,旨在探讨依那普利叶酸片(简称依叶片)在高血压人群中应用对初发脑卒中的影响。具体介绍不妨点开右边看仔细:专家建议H型高血压患者补充叶酸

脑起搏器研发、颅内动脉狭窄治疗新突破、中国肺癌微创综合诊疗体系…… 事实上,300亿的投入,成果远远不止这些,小编在有限的篇幅无法一一介绍。

最后为你送上一组数据“水果拼盘”,希望接下来的“十三五”,我们可以看到更多医药卫生科技成果,造福中国。

2010年至2014年,我国医学SCI期刊论文总量超过23万篇,居世界第2位;

2011年以来,医药类专利申请量已位居世界第一;

2011年至2014年,医药卫生科研成果共获得207项国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖等国家奖励,其中一等奖9项,占总数(57项)的16%;二等奖198项,占总数(990项)的20%。

在18位国家最高科学技术奖的获得者中,就有吴孟超院士(2005年)、王忠诚院士(2008年)、王振义院士(2011年)等3位医学科技领域的获奖者。

- 03-10

- 10-19

- 03-14

- 01-11

- 05-11

- 03-14

- 04-19

- 12-15

- 精彩必读